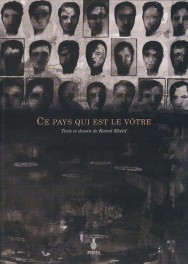

Kamel Khélif, sur Ce pays qui est le vôtre

Comment est né Ce pays qui est le vôtre ?

C'était une histoire que je voulais raconter depuis longtemps, il y a à peu près une dizaine d'années. Et puis je m'y étais mal pris, j'ai abandonné. Le dessin n'amène pas à l'écriture. J'étais quelqu’un de très timide, je parlais peu, j'ai même perdu la parole à l'école. Le dessin te renforce dans le mutisme. On le voit dans les salons de bande dessinée, on peut dire que la plupart des dessinateurs sont autistes et c'est vrai ! Toutes les années où j'ai dessiné, je n'ai pas plus développé la parole que ça. C’est en lisant des romans que j’ai eu envie d'écrire. Puis, Edmond Baudouin et après Nabile Farès m’ont fait prendre conscience que ce récit pouvait représenter quelque chose. Et je me suis rendu compte que cette histoire-là, personne ne pouvait la raconter à ma place. Pas seulement à cause du sujet de la garde à vue, il y a très peu de livres sur ce thème-là, mais tout simplement en tant qu'histoire.

Tu as commencé à rédiger ?

Oui. J'ai commencé à écrire. J'ai rédigé la première partie assez facilement. Puis je me suis rendu compte que j'étais trop dans le lyrisme. Je ne pouvais pas me confronter à la justice, ses règles, ses lois et son fonctionnement de la même façon. Alors j'ai arrêté et j’ai laissé plusieurs mois l'histoire de côté. Je ne pouvais pas travailler la partie qui traitait du procès. J'ai eu d'énormes difficultés à raconter cette partie-là. Parce qu’elle renvoyait à quelque chose de heu…Très chiant quoi… Puis en l'écrivant et en le lisant à quelques amis, ça m'a donné envie de continuer. Une fois le texte terminé, je l'ai donné à Yvan*. Il l'a lu, il m'a dit que ça l'intéressait et que je pouvais en faire un livre. Je voulais son avis parce que le texte venait de moi et je n'avais aucune idée de sa valeur.

As-tu beaucoup douté au moment de l'écriture ?

Oui. J'en ai parlé avec Nabile**. Lui en tant qu'écrivain, il m'a dit qu'il fallait que j'écrive beaucoup plus, une centaine de pages mais ce n'était pas mon objectif. Je n'ai ni les capacités ni le talent pour écrire. J'ai pensé dès le moment où j'ai commencé à écrire que des dessins l'accompagneraient. Je ne savais pas encore quels dessins ni comment mais c'était sûr qu'il y aurait des dessins avec parce que j'ai conscience de mes limites dans le domaine de l'écrit.

Pourtant tu as un style d'écriture. Par exemple, tu utilises souvent le double sens.

Tout est écrit et peut-être lu selon plusieurs sens. Pour le titre, on ne sait finalement pas de quel pays il s'agit, ni à qui il s'adresse. Ça fonctionne à double sens, soit il s'agit de la France, soit de l'Algérie. Quand j'écris "…je marche vers vous comme quelqu'un qui revient sur ses pas…" ou "…me ramener loin d'ici…", ce type de contradiction, c'est toute l'ambiguïté de cette génération de premiers immigrés en France, comme moi, être de là-bas et vivre ici. C'est une question qui se pose très concrètement par exemple au moment de la mort, pour choisir l'endroit où tu vas être enterré.

Ça rejoint également un projet global de ne pas définir trop les choses pour qu'on puisse toujours y revenir et chercher d'autres sens. Que ce ne soit pas un produit périssable que l'on jette à la poubelle. J'ai toujours aimé le cinéma ou la littérature comme ça, où tu reviens au début et tu essaies de comprendre mais il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de la pensée. C'est comme dans la vie, il y a des espaces vides, il faut les laisser vides parfois. On n'est pas obligé tout le temps de les boucher. C'est ce que je retrouve chez le Frémok, cette ambiguïté, cet espace laissé à l'autre. Je pense que c'est un enrichissement, il y a le visible et l'invisible. Ceux qui ne dessinent que le visible font de la bande dessinée comme des mangas, ceux qui intègrent l'invisible, c'est plus que de la bande dessinée ou autre chose et moi cette préoccupation, elle m'interpelle.

C'est la première fois que tu racontes ta propre histoire. Te sens-tu proche du courant autobiographique de la nouvelle bande dessinée ?

Quand je lis certains de ces auteurs, je n'ai pas l'impression de les rencontrer, ils ne sont pas là. Même s'ils parlent à la première personne. Avant je lisais beaucoup de récits à la première personne. Maintenant je préfère ceux à la troisième personne. Dans cette distance entre l'écriture et le sujet, la présence de l'auteur est beaucoup plus grande. On retrouve cette problématique chez le comédien. Plus il a de distance vis-à-vis de son rôle et plus il va être crédible. Quand on est trop près on se plante, je pense.

Parfois en regardant mes dessins, des gens me disent "C'est toi". Mais bien sûr que c'est moi, de qui voulez-vous qu'il s'agisse. C'est moi qui le fais, donc il y a toujours une part d'autobiographie dans tout ce qu'on fait. Centrer une démarche seulement sur l'autobiographie, pour moi c'est réducteur. Comme disait Vargas Llosa, la fiction naît de la réalité et un jour ou l'autre elle retournera dans la réalité, elle deviendra réelle. Comment intégrer le réel, l'autobiographie dans le travail de tous les jours, c'est ça qui m'intéresse. J'aime bien quand les deux se mélangent parce que ça enrichit l'autobiographie et le réel crédibilise la fiction. Spiegelman a travaillé pendant 20 ans pour Maus. Tout de suite, les magasins de BD ont créé des rayons pour ce genre de bande dessinée. Mais il a dit "Ce n'est pas possible, on ne peut pas faire des bandes dessinées comme celle-là d'une année à l'autre". C'est pour ça que l'autobiographie de L'Association ne m'intéresse pas du tout.

Pourquoi mélanges-tu l'encre et le fusain ?

On dit que pour que la peinture puisse exister, il faut que la couleur rencontre le dessin, comme l'homme doit rencontrer la femme pour qu'il y est de l'humanité. Cette problématique, j'ai essayé de la pratiquer dans La petite arabe qui aimait la chaise de Van Gogh, la rencontre hasardeuse de la tache et du trait. Ce n'est pas quelque chose de gratuit, c'est toute l'histoire de la peinture. La tache c'est le corps, le trait c'est l'écriture. La tache, la couleur, le corps est traité de façon méprisable dans la bande dessinée parce que la tache, c'est aussi ce qui est flou, qui déborde et ça dans la bande dessinée, c'est inacceptable. C'est l'émotion, c'est l'autre et l'autre n'existe pas dans la bande dessinée en général. Cette rencontre peut donner une figure.

As-tu l’impression que cette recherche a abouti avec Ce pays qui est le vôtre ?

Un petit peu. Différemment. Quelques planches. Dans le travail au fusain, j'ai dessiné toutes les planches debout. Pour Les Exilées, j’ai fait beaucoup de travail préparatoire et j'ai toujours travaillé assis. C'est une position qui donne un résultat complètement différent. Alors que là, j’ai travaillé debout pour ne pas m’arrêter. C'était pour ne pas m'arrêter sur les détails. Ce n'est pratiquement que des taches. J'aurais voulu aller encore plus loin et me débarrasser encore plus du détail, aller à l'essentiel, sans définition précise de l'image, juste donner une atmosphère. Quand je travaille sur un dessin libre, je n’ai aucune idée du sujet et j’essaie de construire. Ce qui me préoccupe ce n’est pas le sujet, c’est laisser la place à la peinture. Que la peinture devienne le sujet du tableau. Dans la peinture traditionnelle, il y a un thème qui domine. Aujourd’hui des peintres travaillent sur cette question : la matière, la peinture elle-même au-delà du sujet, qu’elle n’ait pas besoin d’une idée, d’un élément, qu’elle existe pour elle-même par le geste et surtout par la lumière et les ombres. C’est de plus en plus présent et préoccupant dans mon travail. Juste la simple question de lumière. Autrefois, j’utilisais des artifices, un réverbère, une lampe allumée. J’aimerais me débarrasser de ces éléments pour aller à l’essentiel. Et pour ça il faut se débarrasser des échafaudages, des filets.

Comment as-tu abordé la mise en images de ton histoire ?

J’ai eu d’énormes problèmes pour cela. Est-ce que j’allais faire une autre histoire en parallèle ? Est-ce que j’allais illustrer ? Est-ce que j’allais faire des images à côté ? Je suis resté un long moment comme ça. C’est en commençant que j’ai trouvé. Non pas d’une manière globale mais par petits bouts. J'ai fait beaucoup de va-et-vient pendant l'élaboration du texte. J'y ai travaillé, je suis passé à autre chose, j'ai repris, re-arrêter… Mais après, j'ai pratiquement travaillé une année sur les images sans faire autre chose. Quand je fais du fusain, j’ai tendance à faire des sujets sociaux. Avec l’encre, je fais des écoulements, je change d’univers, j’aborde d’autres mondes. Mais comme pour l'écriture, je n’arrivais pas à dessiner le procès. C’est pourquoi j’ai redessiné les tatouages que je faisais adolescent pour mes amis de la cité.

Tu dessines presque toujours des espaces clos. Pourquoi ?

Les derniers grands dessins que j’ai faits sont plutôt des paysages. Quand je n'ai pas de sujet, je suis angoissé, il faut que je remplisse la feuille. Déjà en remplissant, j’ai un espace clos. Tout de suite je pense à un espace fermé. La chambre, par exemple, est un contenant. Peut-être, c'est le fait d’avoir vécu dans un milieu sans repère, où l’extérieur se continue à l’intérieur, il n’y a pas de séparation. Par exemple dans ce film de Strakovsky, on voit une église dont le toit est cassé et il neige à l'intérieur. C’est à la fois sublime et terrible. Dans Ce pays qui est le vôtre, tout à fait au début, le personnage est enfermé. Avant de voir les noms sur le mur, il voit une tache et dans la tache, il voit une maison avec un homme qui dort sur le toit de la maison, un homme grand. Ou plus tard, on voit le vent qui arrache les toitures en zinc des maisons en Algérie. C'est à la fois politique, c'est les bidonvilles autour d’Alger, et à la fois cette idée de maisons sans toit pour moi, c’est la réalité. D'un point de vue humain, c’est comment faire pour que l’amour, la vie soient pour toujours. Pourquoi on doit changer tout le temps, pourquoi l’enfance doit se barrer, les gens qu’on aime doivent partir. Comment préserver ça d’une manière universelle et métaphysique plus que de manière politique ou sociale ? Comment avoir un petit espace dans sa tête pour pouvoir mettre son petit jardin ? Comment préserver ce qui nous est cher ?

Très peu de Français connaissent le principe de garde à vue. Est-ce que tu veux que ton livre soit une sorte d’avertissement ? De plaidoyer contre cette pratique ?

Bien sûr. Dernièrement, Nicolas Sarkozy disait aux policiers lors d'une de ses visites en PACA : "Bon la garde à vue, hein, doucement", alors qu’avec Perbenne, ils ont renforcé les lois. C'est-à-dire renforcé le pouvoir de la police judiciaire et rallongé le nombre d’heures de la garde à vue. Cette femme morte pendant sa détention, c’est très grave. C’est complètement injuste. Et on se demande pourquoi depuis des siècles et des siècles ça a très peu changé, pourquoi ?

J’ai raconté cette histoire à la troisième personne parce que c’est une histoire pour tous ceux qui ont vécu ou qui vivent cette situation. Ce n’est pas réservé à une certaine catégorie de gens. Je ne parle pas de racisme même si cela existe aussi en justice. Mais c’est une histoire qui touche tout le monde, qui n’est pas réservée à une race, mais plutôt à une classe sociale. Parce que notre justice n'est plutôt pas pour les pauvres. Concrètement, quelqu’un qui n’a jamais eu affaire à la justice, comment peut-il avoir un avocat dès la première heure ? Quand il est pris, la loi dit qu’il peut donner un coup de fil à sa famille, dans la réalité c’est faux. Quand on sait que le prévenu ne peut pas prévenir ses parents, c’est peut-être d’autres catégories sociales qui bénéficient de cela.

Tes projets ?

Je viens de terminer un petit livre avec la médiathèque de Roubaix à partir de témoignages de gens. Pour le livre de Roubaix, j’ai intégré des photos, des cartes postales, je ne l’avais jamais fait.

Ensuite, j'ai une commande de quatre pages pour Beaux-Arts Magazine sur comment la bande dessinée peut aborder l’actualité et le politique. 30 000 mères réclament le corps de leur fils en Algérie à l’heure actuelle. Elles ne savent même pas s’ils sont vivants ou morts. Et ce n’est pas seulement en Algérie. Au-delà de toutes ces bombes qui font tant de dégâts, je voudrais aborder ce thème de la disparition des corps. Qui paie les frais de ces attentats ? C’est aussi l’histoire des mères palestiniennes, israéliennes, irakiennes ou encore en Amérique du sud où les gens disparaissent comme ça.

Amnesty International m’a également contacté pour témoigner de la prostitution des femmes birmanes. En France, on me sollicite souvent pour ce dilemme de l’immigration et je suis très content d’être demandé pour autre chose. Je peux dessiner des asiatiques, des noirs comme les Algériens. Le livre devrait sortir l’année prochaine.

Tu t'éloignes donc de l'Algérie, de l'immigration, qui ont été tes sujets de travail jusqu'à maintenant. Tu veux rester militant ou te pencher sur d’autres thèmes ?

Les deux. Certaines personnes se demandent si l’art pour l’art peut exister. Mais oui, il peut exister. Si c’est bien fait pourquoi pas. Si on regarde la littérature africaine par exemple, pourquoi faut-il qu’elle soit toujours militante ou tiers-mondiste ? On peut très bien aussi parler d’autre chose. Mais il y a aussi le quotidien, le réel, le politique qui est là. Comment on peut faire abstraction. Je dis chapeau à ceux qui dessinent des petits elfes ou de l’heroic-fantasy. Ils sont complètement imperméables à tout ce qui les environne. Moi je ne peux pas le faire, je n'y arrive pas. Il y a obligatoirement une influence. Je me suis engagé sur ce chemin. Il y a la beauté, il y a aussi des cimetières à côté. Les deux existent et il faut dessiner les deux.

*Yvan Alagbé, éditeur du Frémok

**Nabile Farès, auteur des textes avec Kamel Khélif, des ouvrages, La Petite Arabe qui aimait la chaise de Van Gogh, et Les Exilées