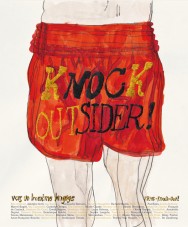

Knock Outsider — Vers un troisième langage

collectif

350 pages — 19x23 cm —

quadrichromie — jaquette

américaine — collection

Knock Outsider! —

co-édité avec La 'S' Grand Atelier

ISBN 9782930204796

30 €

Anne-Françoise Rouche, sur Knock Outsider !

par Jérôme Le Glatin, 28 août 2017

Pour commencer, usons et abusons de catégories bien tranchées : La « S » Grand Atelier est-elle une institution pour personnes handicapées mentales, un laboratoire de recherche artistique ou un centre d'art ?

Les trois, mon capitaine ! À la base, le projet s'est créé au centre d’une institution de prise en charge du handicap, structure sans qui le projet n'existerait pas. Mais c'est aussi un centre d'expérimentation artistique, puisque les résidences, sans aucune pression de résultat, sont l'occasion de tester de nouvelles techniques, de faire des rencontres, de changer les habitudes. Ainsi des résidences de bande dessinée, qui n'avaient quasiment jamais été tentées jusqu'alors, sinon de manière très scolaire dans d'autres structures. Lorsqu'on les a mises en place, il y a dix ans, on ne savait pas du tout vers quoi on allait : le Frémok était invité pour quinze jours, et ils sont encore là.

Le projet s'est toujours construit de manière très empirique, je ne l'ai jamais théorisé. Je voulais travailler avec des personnes qui ont un handicap, j'ai rapidement vu qu'elles avaient des compétences mais que leur handicap créait un tas d'obstacles. Je suis partie de l'idée que je pouvais faire tomber ces obstacles et aider à développer ces capacités. Ça a été donc très expérimental depuis le début.

Et puis c'est aussi un centre d'art au sens où l'on a des salles d'expositions, une salle de théâtre-concert, on produit des groupes de musique, on diffuse beaucoup de choses.

Se définir comme centre d'art permet aussi de se dégager du médico-social : nous ne sommes pas des thérapeutes, nous ne faisons pas d'art-thérapie (avec lequel on me bassine tout le temps en France). Non, nous sommes un centre de création et de diffusion qui a la particularité de soutenir des artistes qui ont une déficience mentale ainsi que des artistes non-déficients, qui viennent en résidence et dont on soutient aussi le travail.

On peut revenir rapidement sur la notion d'art-thérapie, et peux-tu préciser ta position concernant ces pratiques ?

Je n'ai pas du tout une formation de thérapeute, les personnes avec qui je travaille ne sont pas des gens en souffrance et ne sont pas ici pour être soignés. De quoi puis-je guérir un trisomique ? Il a un chromosome différent, c'est tout. J'offre un lieu, un encadrement pour que des gens puissent s'exprimer, développer un projet artistique, avec cette particularité qu'ils ont une déficience mentale et qu'ils n'ont pas les moyens de trouver des réseaux de diffusion, et même pas les moyens, parfois, d'avoir du matériel adéquat. Nous essayons de leur permettre de s'exprimer au mieux et dans les meilleures conditions. L'art-thérapie en soi, je pense que ça peut avoir du sens dans un cadre psychiatrique... encore que. Je ne connais pas très bien le secteur, mais de ce que j'en ai vu, l'art-thérapie est dans une démarche de l'immédiat, de l'expression immédiate. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée d'une expression artistique de qualité, que je vais pouvoir défendre.

Mais nous nous sommes par ailleurs aperçu que notre travail n'était pas sans conséquences pédagogiques, et parfois thérapeutiques. Les projets réalisés avec certains artistes peuvent contribuer à leur construction identitaire. La perception qu'ils ont d'eux-mêmes va changer grâce au travail qu'on mène avec eux. On s'aperçoit aussi qu'on leur apporte des choses parfois très positives, et que le curseur d'intensité émotionnelle n'est pas à la même place chez eux que chez nous. Un exemple : un vernissage est souvent suivi, chez un artiste, d'une petite période de déprime. Chez nous, ça peut prendre des proportions très importantes. Ce sont des personnes qui n'ont en général, depuis leur naissance, que très peu de retours positifs les concernant. Il sont considérés par tous comme totalement dépendants et incapables de quoi que ce soit. Et puis, un beau jour, quelqu'un apprécie leur travail et leur offre la possibilité d'une exposition. Et ça, à gérer, pour eux, c'est dur. Tout peut avoir des conséquences, et on doit bien sûr y être attentifs. Nous travaillons donc aussi en connexion avec des psychologues et un psychiatre, parce que nos actes ne sont en rien anodins.

Les premiers ateliers de création pour artistes déficients mentalement apparaissent il y a près de 50 ans, en parallèle d'une profonde remise en question des notions malade/soignant, des institutions psychiatriques et de leurs pratiques. En tant que fondatrice de La « S » Grand Atelier te considères-tu tributaire, et à quel niveau, de l'anti-psychiatrie de Basaglia, Cooper et consorts ou encore de la schizo-analyse développée par Deleuze et Guattari ? Ou bien ce qui t'a amené à fonder La « S » participe-t-il de tout autres causes, d'une toute autre histoire ?

Basaglia, l'anti-psychiatrie, j'ai découvert ça plus tard, en travaillant avec des Italiens. Je ne connaissais ni le domaine du handicap, ni celui de la psychiatrie. J'étais étudiante aux Beaux-Arts à Liège. En face du bâtiment, il y avait le Créahm, un des premiers ateliers en Belgique à avoir travaillé avec des artistes handicapés. On y trouvait aussi un bar, un lieu d'exposition, c'était un lieu très vivant, et nous, les étudiants, allions souvent boire un pot là-bas, voir des expos. Le choc, la rencontre avec le monde du handicap, elle ne s'est donc pas faite avec des être humains, elle s'est faite avec des œuvres. J'ai vu ces œuvres. Et j'ai trouvé qu'il y avait une beauté, une spontanéité. Moi qui galérais, comme tous les étudiants, à essayer de bien faire les choses, à souffrir devant la feuille blanche, et là c'était trop bien, trop beau. J'ai pris des renseignements : qui fait ça ? dans quel cadre ?

Et quand je suis rentrée en Ardenne... c'est que c'est lié à mon histoire : je viens d'une famille ouvrière, des gens de la terre, ici, à Vielsalm. Mon père avait toléré que je fasse des études artistiques, mais il n'était pas question que je rapplique à la maison, et que je commence à glander et à dessiner dans ma chambre. Donc, il fallait que je me trouve un travail assez vite. J'ai vu dans le journal qu'on cherchait un éducateur dans un foyer d'hébergement pour adultes déficients mentaux. Dans ma grande naïveté, je me suis dit : pourquoi pas aller voir ce qu'ils font, et peut-être faire du dessin avec ces gens-là ? Et quand je les ai rencontrés, ça a été une expérience incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, c'était une révélation, des gens certes différents mais avec des capacités incroyables. Et très vite, j'ai conscientisé qu'il valait mieux que je mette mon énergie à développer leurs compétences plutôt que de développer les miennes, qu'il était plus intéressant de les aider à développer les leurs.

Au départ, donc, psychiatrie, handicap, je ne connaissais pas. C'est par après que j'ai commencé à me renseigner, les deux domaines étant par ailleurs très cloisonnés en Belgique, au contraire de la France. De même, en Belgique, on n'a rien de cette tradition d’intellectuels s'interrogeant sur ces domaines.

En 2007, la toute première résidence du Frémok à La « S » se réalise à ton initiative. Je veux revenir sur ce moment puisqu'il inaugure une collaboration artistique et éditoriale fertile entre les deux structures, collaboration qui dure aujourd'hui depuis dix ans et dont le label Knock Outsider ! témoigne. Pourquoi, d'abord, désirer introduire à La « S » une pratique de la bande dessinée ?

Dans notre atelier de gravure, qui fonctionne depuis longtemps, je voyais des choses très intéressantes. Je me souviens d'un choc visuel, l’œuvre d'une personne, qui me faisait vraiment penser à du Stefano Ricci. Je suivais les publications du Frémok, c'était ce que je trouvais le plus intéressant en bande dessinée. Et je voyais d'autres productions de l'atelier gravure qui m'évoquaient ce que je croisais dans les livres du Frémok. Du coup, je me suis dit qu'un travail graphique et de bande dessinée n'avait jamais été tenté avec des personnes handicapées mentalement, parce qu'on part du principe qu'il faut être intelligent, qu'il faut raisonner, construire une narration, et que donc, d'office, ce n'est pas pour eux. Je me suis dit qu'il fallait essayer...

Et puis c'est aussi toujours lié à des rencontres. Au même moment, j'avais rencontré l'animateur d'un atelier en Italie, proche justement des idées de Basaglia, et qui était fan de bande dessinée, et qui me poussait là-dessus : « Mais oui, il faut faire un truc. Je peux te mettre en contact avec Gipi. Il faut. ».

Et Erwin Dejasse, aussi, qui travaillait à l'époque au Créahm à Liège et au Madmusée, et qui connaît très bien l'art outsider, et qui est un spécialiste de très haut vol de la bande dessinée. En allant boire une bière avec lui, je lui ai dit que j'adorerais travailler avec le Frémok. Il y avait un côté expérimental chez le Frémok, que j'aimais beaucoup, et qui collait avec ce que nous faisions avec les personnes handicapées. Je trouvais qu'il y avait une proximité.

Erwin m'a donné le numéro de téléphone de Thierry Van Hasselt. J'ai contacté Thierry, je suis passée le voir, il m'a sans doute pris pour une cinglée. Thierry raconte toujours que ce qui lui a vraiment fait peur à la base, c'était qu'on lui demande de participer à un projet médico-social, de faire une bonne action chrétienne. Et ça ne les intéressait pas au Frémok. J'ai insisté, qu'ils viennent voir. Et il m'a dit : « OK. Olivier Deprez, Dominique Goblet et moi allons venir trois jours au printemps. » Après, il m'a avoué s'être dit : au pire, trois jours à la campagne au mois de mai, ça peut être sympa. Quand ils sont arrivés à La « S », ils ont bien vu qu'on n’était pas dans les bons sentiments et la bricole. Thierry dit aussi que ce qui a été déterminant, c'est qu'il a rencontré Richard Bawin, avec qui il a travaillé pour Match de Catch, qui était un trisomique avec un caractère de cochon, vraiment une personnalité. Il a vu que Richard et moi échangions des vannes, et qu'on n’était donc pas du tout dans la pitié.

C'est comme ça que ça a démarré, et qu'on a organisé cette première résidence en août, il y a dix ans.

A quel titre importait-il d'intégrer l'enjeu de la narration aux pratiques des ateliers graphiques de La « S » ?

La question était de comment leur donner accès à la narration, vu qu'ils n'ont pas ce raisonnement, cette capacité de construire un scénario classique. L'enjeu était de voir comment on peut leur donner la parole différemment, comment ils peuvent raconter des choses différemment. Au départ, moi la première, je n'y croyais pas trop. Je m'attendais à ce que ce soit les gens du Frémok qui s'occupent de la narration elle-même, à partir de tout ce qu'ils allaient créer avec les personnes de l'atelier. Mais très vite, Dominique Théâte, par exemple, a pris en charge la narration. Dominique Goblet l'a construite évidemment, mais toute l'histoire, le fond de l'histoire, et la folie qu'il y a dans cette histoire, c'est du Dominique Théâte. C'était vraiment fabuleux de découvrir que ce gars avait tant de choses à dire et une imagination tellement débordante.

Aussi, travailler la narration leur permet de se dégager des répétitions, des comportements obsessionnels. Dominique Théâte n'a plus de mémoire immédiate, il peut refaire tout le temps les mêmes choses, ne pas se souvenir que le matin il a déjà fait le même dessin. Travailler un peu la narration avec lui, ça lui permet de se dégager de ça. Et il a plein de choses à raconter. Barbara Massart, qui réalise Barbara dans les bois avec Nicolas Clément, raconte aussi des choses incroyables. Et il faut l'aider pour créer quelque chose avec cette matière.

Par rapport à l'Art Brut, tout ça était très mal vu au début, puisque l'Art Brut valorise justement des créateurs qui sont dans des obsessions, des répétitions. Mais quand bien même j'aime beaucoup l'Art Brut, j'ai toujours défendu le principe que je travaille avec des humains et que je suis là pour leur donner un maximum de droits, pour qu'ils aient accès à un maximum de choses. Donc, je ne vais pas les laisser enfermés dans une pièce à faire tous les jours la même chose, à les empêcher de rencontrer des gens, de manière à ce qu'ils restent dans les canons de l'Art Brut que Dubuffet a fixés il y a quasi cent ans. On est dans une autre époque. J'ai eu beaucoup de discussions avec des gens de l'Art Brut à ce sujet. Je leur dis qu'ils travaillent avec des œuvres, et que moi je travaille avant tout avec des humains, et qu'il est hors de question que je les empêche de faire des expériences. Je me dis que si Dominique Théâte n'avait pas eu cet accident de moto, qu'il avait pu aller aux Beaux-Arts comme il le prévoyait, il aurait eu envie de rencontrer des gens, il aurait certainement eu envie de travailler dans un collectif d'artistes, il adorait déjà la bande dessinée, il aurait eu envie d'exposer. Donc, de quel droit je l'empêcherais de vivre tout ça ? Mon travail, c'est de leur proposer un tas de choses, des expériences, des rencontres, et après ils s'en emparent ou pas.

Tu recherchais un vecteur de propositions narratives pour La « S ». Mais nombre des travaux du Frémok interrogent voire remettent en cause l'idée de la bande dessinée comme art essentiellement narratif. D'aucuns auraient donc invité des auteurs qu'on dira plus académiques. Pourquoi as-tu spécifiquement choisi le Frémok ?

D'abord, et je n'ai pas honte de le dire, parce que je voulais me faire plaisir. C'est un boulot dans lequel tu ne peux pas donner tout le temps, si toi-même tu n'as pas du plaisir à le faire, du plaisir à rencontrer les gens. Je voulais inviter des gens dont j'apprécie vraiment le travail. J'ai toujours voulu que le travail se fasse dans une très grande liberté et pour moi, la seule possibilité, c'était le Frémok. En tout cas à cette époque, où je connaissais moins bien Les Requins Marteaux, Pakito Bolino, etc. C'était évident que si je voulais commencer à faire des expérimentations, à aller vers la narration, la seule ouverture que je voyais, c'était le Frémok. On a aussi invité Gipi. Et pour lui, ça a été plus compliqué. Il était dans un cadre différent, on n'a d'ailleurs pas continué à travailler ensemble. Je pense qu'avec des auteurs classiques, ça n'aurait pas pu marcher. Parce qu'aussi la tendance est de vouloir toujours normaliser les personnes handicapées. Mais quel intérêt ? On n'est pas là pour les normaliser. C'est pareil en musique ou en théâtre : vouloir leur faire faire des choses académiques n'a aucun sens, puisque leur déficience va les empêcher d'accéder à cette normalité, et on va donc les remettre en situation d'échec. Le but était de sortir du créneau le plus classique et d'avoir cette liberté de création que je n'ai jamais vue ailleurs que chez le Frémok.

Les difficultés rencontrées par Gipi ont-elles, à tes yeux, un lien avec le fait que de tous les auteurs présents à cette première résidence, il est celui qui use dans son travail des modes narratifs qu'on dira les plus classiques ?

Pour Gipi, c'était d'autant plus compliqué qu'il y avait la barrière de la langue. Il parlait encore très peu le français à l'époque. Et ce projet était un vrai challenge, on aurait pu complètement échouer. J'avais plus ou moins prévu les couples d'auteurs à l'avance. Gipi et Jean-Jacques Oost ne s'étaient jamais rencontrés, Vincent Fortemps et Rémy Pierlot non plus, Olivier Deprez avait croisé Adolpho Avril. Ils ne se connaissaient pas. Thierry Van Hasselt avait déjà un peu sympathisé avec Richard Barwin, mais en même temps il ne connaissait pas du tout l'énergumène, il ne savait pas à quel point il allait en voir avec lui. Les deux Dominique [Goblet et Théâte] se sont tout de suite entendus, leur rencontre a été incroyable. Mais pour Gipi, ça a été beaucoup plus compliqué. Et je pense, oui, que c’est lié au fait que sa narration est plus classique. Mais aussi, ça n'est pas donné à tout le monde de travailler avec des handicapés. Je pense à Éric Lambé, qui est venu lors d'une autre résidence et qui a commencé à travailler avec Irène Gérard, j'ai conservé les dessins, c'était de la tuerie. Mais après deux jours, Éric est venu me voir et m'a dit que ça n'allait pas, qu'il n'y arrivait pas, qu'il ne se sentait pas à l'aise ici, que l'institution lui pesait. Que faire d'autre qu'accepter ? Ce n'est pas donné à tout le monde d'entrer en relation avec ces personnes et d'être confronté au handicap, ce n'est pas évident.

Les relations déterminantes entre artistes animateurs et artistes déficients, auxquelles s'ajoutent les collaborations avec des artistes résidents non-déficients, participent de modes de création partagée, mixte. L'art outsider illustre, par ces pratiques, une conception du travail artistique qui met à mal la notion moderne d'auteur. Plus avant, est-ce une autre idée du sujet, de l'individu, en rupture avec celle inventée par le libéralisme bourgeois, qui s'élabore chaque jour à La « S » ?

On présente aussi des travaux très individualisés. Une partie de mon travail consiste à défendre ces artistes en tant qu'individus dans un monde qui, pour le coup, devient de plus en plus capitaliste, puisque le champ de l'Art Brut s'est beaucoup transformé. On travaille avec des galeries, même si je privilégie les musées publics, considérant qu'il est important qu'ils aient d'abord des œuvres dans des musées publics. Mais je ne me coupe pas du monde de l'art, de la vente, parce que je pense que le système monétaire participe de la reconnaissance. Et que vouloir les protéger de ça, c'est encore ne pas les considérer comme des artistes à part entière. Je ne suis en rien pour le système capitaliste, mais j'essaye de développer, même si ça peut paraître bizarre de dire ça, une éthique de la vente d’œuvres. Je choisis les galeristes avec précaution, de manière à travailler avec des personnes qui ont une vraie passion pour le travail et pour les personnes qu'ils vont défendre. Mais je ne refuse pas la vente, qui participe de la reconnaissance de ces artistes. Une partie de la vente leur revient, et c'est important pour eux. Ils peuvent ainsi se payer des vacances ou un tas de choses auxquels ils n'ont pas accès. Et ça aide aussi économiquement La « S » à continuer à avancer et à produire des choses.

Après, il est vrai que tout ce qui participe du collectif est vraiment valorisé. Et l'abolition de la notion d'auteur peut être aussi intéressante pour les auteurs qui viennent en résidence, l'occasion d'une remise en question de leur statut et en particulier pour la bande dessinée, où l'on considère qu'il faut pouvoir créer une narration, construire une réflexion raisonnée pour faire un récit. Et forcément, quand tu te retrouves devant un trisomique ou quelqu'un atteint d'un handicap important, tout ça vole en éclats. La preuve est que lorsqu'on a fait la première exposition au Festival d'Angoulême en 2010, Benoît Mouchard a raconté à Dominique Goblet qu'il avait eu droit à des réactions épidermiques d'auteurs classiques qui se sentaient menacés dans leur statut d'auteur. En ce sens, on se dit qu'on remue des choses. Et la mixité au cœur de ces collaborations, oui, questionne énormément.

L'art outsider accède aujourd'hui à une reconnaissance dans les musées, chez les collectionneurs. Promouvoir le travail de ces artistes, tu en parlais, c'est côtoyer de près le marché de l'art. Te transformes-tu irrésistiblement en agent artistique ? Est-ce quelque chose auquel tu réfléchis, dont tu te méfies?

C'est quelque chose que j'aime bien. Je joue le rôle de tampon entre ce monde et leurs créations. Je ne veux pas enfermer ces artistes déficients dans une bulle, j'aime les confronter à la vente de leurs œuvres. Mais je sais aussi que je dois me poser les bonnes questions. Est-ce là que le travail sera le mieux valorisé ? Est-ce là qu'on conservera les œuvres de la meilleure manière ? Faire des donations va-t-il contribuer à ce que d'autres gens s'intéressent à leur travail, à ce qu'il puisse ainsi être montré ailleurs ? Tout ça m'intéresse énormément. D'autant plus que je réalise qu'à ma petite échelle, avec les projets de mixité, je participe un peu à l’évolution de l'Art Brut. Quand j'ai commencé ces projets de résidence, je me suis fait excommunier. La génération précédente de l'Art Brut, des gens qui ont soixante, soixante-dix ans aujourd'hui, trouvait ces projets complètement aberrants. J'étais en gros accusée de pervertir le « bon sauvage ». Inviter des résidents, faire de la bande dessinée, c'était inacceptable. Je me suis posé beaucoup de questions, et me suis dit que je n'étais pas là pour servir les préceptes de Dubuffet mais pour travailler avec des humains, et donc j'ai continué, tout en conservant des contacts avec le milieu de l'Art Brut. Et puis j'ai réalisé qu'il y avait, dans la jeune génération, des collectionneurs qui commençaient à s'intéresser à notre travail, qui comprenaient que les créations mixtes ne dénaturaient pas les créations individuelles. Jusqu'au jour où Bruno Decharme, collectionneur d'Art Brut parisien, est venu à La « S » pour voir des œuvres d'artistes. Il a traversé l'exposition qu'on faisait à ce moment-là, L'Army Secrète, une production mixte. Il a été très intéressé par ce qu'il découvrait, et a voulu tout acheter. Il a ensuite exposé L'Army Secrète à Maison Rouge, et maintenant il soutient vraiment ces projets de mixité, parce qu'il a bien vu que ça ne dénaturait pas la façon de chaque artiste, et qu'il n'y avait aucune instrumentalisation de nos artistes. Je me dis qu'on fait évoluer les choses à ce niveau-là.

André Stas, se référant au travail de l'artiste-animateur avec les artistes déficients déclare : « À lui [l'animateur] de découvrir par lui-même le style de cataclysme qui donnera les meilleurs fruits ». Cataclysme n'est pas un vain mot. De même, dans Knock Outsider, les mots « contagion » et « contamination » sont souvent employés pour témoigner des processus collaboratifs se déroulant dans les ateliers. De Match de Catch à Army Secrète, existe-t-il une forme de violence positive, fertile ?

Violence, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais en tout cas, une énergie, oui. Une déflagration — c'est aussi le mot employé par certains artistes en résidence. « Contamination » a une connotation très médicale, mais ils disent aussi souvent ça. En ce moment, on a une résidence avec beaucoup de monde, et on a quelques artistes qui passent juste pour dire bonjour, parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer, ils ont attrapé le « virus », et c'est encore un terme médical.

Littéralement, on observe très rarement des comportements violents chez nous. Dans leurs vies quotidiennes en centre de jour, certains peuvent être très violents mais ils n'ont pas du tout ces comportements chez nous. On se rend compte donc qu'on a un cadre qui est apaisant pour eux, où ils se sentent respectés dans leur individualité. C'est que la vie en institution génère des comportements de groupe, où pas un ne doit dépasser, où il n'y a que très peu de possibilités d'avoir une individualité, et souvent ce sont les comportements déviants qui leur permettent de capter l’attention. Nous, on fait totalement l'inverse. Et on se rend compte que ça leur fait vraiment du bien. Et on sent qu'il y a vraiment une énergie, communicative. C'est un vrai collectif d'artistes. S'il y en a un qui tire la gueule et commence à emmerder tout le monde, l'ambiance sera horrible dans tout l'atelier. À l'inverse, s'il y en a un qui commence à danser, ils se mettent tous à danser au bout de dix minutes et à faire les cons. Il y a cette énergie. Peut-être aussi y a-t-il des formes de violence qu'ils arrivent à expulser par leur création. Je pense à Barbara Massart, qui est arrivée chez nous et refusait d'être là, était dans une rébellion permanente, fuguait, elle était très dure. Et puis finalement, toute cette violence qu'elle avait en elle, elle a réussi à la transformer par sa création. Le scénario du film Barbara dans les bois présente des enfants enfermés dans une cabane en feu, dans la forêt, abandonnés, c'est quelque chose de très glauque à la base, et elle en fait quelque chose de très poétique.

Comment s'organise le travail à La « S » ? Qui décide des résidences, des projets à mener ?

C'est un dialogue en continu. Je suis souvent présente dans les ateliers, pour discuter avec les uns et les autres. On a des réunions régulières, pour pouvoir partager. Le vendredi, on se réunit autour des œuvres pour en discuter. On se rend compte qu'on ne doit pas cloisonner les ateliers, untel aura envie de faire de la gravure sur tissu puis de poursuivre le travail en couture, il faut qu'on leur offre une transversalité absolue dans les ateliers. Il est important qu'il y ait un dialogue permanent entre nous. Au niveau des résidences, ça peut venir de l'observation des personnes handicapées : le projet Avé Luïa, c'est eux qui l'ont initié, L'Army Secrète aussi, même si c'est Moolinex qui a excité le bazar. Donc c’est soit de l’observation de terrain, où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe en atelier et qu'on a envie de développer, soit des propositions d'animateurs. La résidence qui a lieu en ce moment, c'est à la fois une proposition de Bertrand, artiste-animateur, qui voulait continuer à creuser l'idée des ex-voto tout en travaillant la gravure et la sérigraphie, et une proposition de Pakito Bolino, qui voulait faire une grosse exposition à Marseille depuis longtemps et qui me parle un jour de son dernier voyage au Mexique. Et on s'aperçoit alors que les artistes de La « S » adorent tous cette imagerie mexicaine. Ou parfois ce sont des demandes : Gustavo Giacosa et son projet de théâtre-danse, c'est lui qui avait envie de créer quelque chose avec les Choolers, et on a accepté, on connaît bien son boulot, on sait que c’est un travail de qualité. C'est toujours au cas par cas. J'essaye de communiquer le plus largement possible avec mon équipe, parce que je suis déjà dans la programmation de 2018, voire 2019, avec certains enjeux, et eux sont dans le quotidien de ce qui se passe maintenant. Et je ne dois pas me déconnecter de ce quotidien, et il faut qu'ils aient une vision d'ensemble à long terme, pour connaître aussi les enjeux financiers, politiques.

Prise dans le champ intensif de contraintes biologiques, psychiques, sociales, culturelles, économiques qui est le sien, La « S » produit-t-elle néanmoins, à sa manière, chaque jour, les conditions d'une communauté d'hommes et de femmes libres ? En somme, La « S » est-elle aussi un laboratoire de subversion ?

Oui, j'en suis persuadée. Pour moi, la subversion la plus importante, c'est de les sortir de leur condition habituelle et de leur permettre d'avoir un endroit où ils ne sont pas cadrés, pas cadenassés. Cette vie en institution est vraiment très dure, pénible. Ils n'ont jamais le choix. Ils doivent se lever à telle heure, prendre leurs médocs, manger ce qu'on leur donne à manger, prendre le bus à telle heure. Et ils ne choisissent pas les gens avec qui ils vivent, ce qui est déjà incroyable quand tu y penses. On leur impose une communauté, et ils doivent tous vivre ensemble pour la seule raison qu'ils ont tous un handicap. Entre un trisomique et un accidenté de la route ou une débile légère, comment peut-on mélanger tous ces gens ? On essaye donc de créer un îlot de liberté et de création. Et s'ils se retrouvent encore tous ensemble à La « S », ils ont chacun le droit d'y être complètement différent de l'autre et d'y faire des choses complètement différentes, et c'est tellement à l'inverse de ce qui se passe dans les institutions. Je n'avais pas de formation autour du handicap, et il y a des choses qui m'ont choquée : pourquoi les considérer comme des enfants, alors qu'ils sont tous adultes ? Même s'ils peuvent avoir l'âge mental d'un enfant, leur expérience de vie reste l’expérience d'un être de quarante ou cinquante ans. Pourquoi ces jeux de pouvoir, où certains éducateurs sont dans des rôles coercitifs très forts, ce qui est tellement facile avec des handicapés ? Tout ça m'a toujours choquée, et c'est leur quotidien. Nous essayons donc de leur proposer autre chose.

Ainsi Marcel Schmitz, je n'en reviens toujours pas de ce gars-là, il y est arrivé par lui-même. Nous étions là pour lui permettre de réaliser Fran Disco, il a eu la chance de rencontrer Thierry Van Hasselt. Mais désormais il voyage sans arrêt, il a une chambre chez Thierry, il va au restaurant régulièrement, il rencontre un tas de gens. Cette semaine, on a reçu une invitation du Ministère de la Culture au nom de Marcel Schmitz, l'invitant à la Fête de la BD à Bruxelles en tant qu'auteur. Cette émancipation est incroyable. Et lui, Marcel, il est malin car il a bien compris que c'était grâce à son travail qu'il obtenait tous ces résultats. Et quand il revient dans son foyer, il reprend sa position de résident docile, car il sait très bien que s'il commence à se rebeller dans l'institution, il ne pourra alors plus partir avec moi. Par contre, lorsqu'il est à l'atelier, il fait le fanfaron, il chante. Il a très bien compris tout ça, et c'est vraiment pour lui aller à l'encontre de son destin. Et ce n'est pas nous qui avons forcé les choses, c'est lui qui a compris, petit à petit, que sa création pouvait lui être profitable. Et à ce niveau-là, c'est aussi de la subversion.

Pour finir, revenons sur la collaboration éditoriale du Frémok et de La « S ». À tes yeux, qu'est-ce qu'a accompli le label Knock Outsider! ? Et que lui reste-t-il à faire ?

Ça s'est construit petit à petit avec le Frémok, des allers-retours, des questionnements. Le nom Knock Outsider ! vient d'un colloque qu'on a organisé en 2011. A l'époque on avait six ou sept ans de pratique de mixité à La « S ». On s'est dit qu'il fallait prendre du recul. D'autant plus que je n'avais jamais intellectualisé cette démarche, j'avais donc besoin de faire appel à des gens qui pouvaient, eux, m'éclairer sur le sens de ce que nous faisions. En préparant ce colloque, on s'interrogeait sur la nécessité de labelliser, de donner un nom à toutes ces pratiques et productions, aussi pour revendiquer leur place au sein de l'Art Brut où elles étaient très mal vues. Et on s'est finalement dit qu'il ne fallait pas, qu'il y avait déjà eu tellement de noms, Art Outsider, Art Différencié, Art Brut, Art Singulier... finalement tu ne fais que recoller des étiquettes sur les gens, et du coup on a dit non aux catégories. On travaillait alors avec François de Coninck, un artiste qui est dans la tradition du surréalisme belge, qui écrit beaucoup et fait beaucoup de jeux de mots poétiques, il nous a dit : « On va les éclater, ces catégories ! L'Art Outsider, on va lui mettre un knock-out ! » Et c'est parti de là. Il a réalisé une installation avec trois sacs de boxe, à l'entrée du colloque, où il était marqué Knock – Out – Sider. On s'est dit que ça allait être le titre du livre réalisé à partir de ce colloque. Et puis Knock-Out renvoyait à Match de Catch. On restait dans ces images d'affrontements, et on allait à l'encontre de l'imagerie guimauve qui colle au handicap, on bousculait les idées reçues.

En ce qui concerne le long terme, c'est difficile de savoir. Je pense qu'il y a encore plein de choses à expérimenter, et qu'il est important de ne pas se limiter à la bande dessinée ou de s'auto-centrer sur La « S ». J'ai envie qu'on valorise des projets qui se font ailleurs. J'ai toujours cette idée de partages et de rencontres avec des gens qui ont d'autres pratiques, dans d'autres pays, parce qu'on n'est pas les seuls. Pour moi, cette plate-forme est très ouverte, et je pense qu'il va être de plus en plus difficile de la définir. Le projet de Mathieu Morin [un mélange de livre d’art et de road-trip qui a été proposé à Knock Outsider ! « Douze portraits d’artistes bruts américains et de leurs productions, entrelardés par des brèves de voyage », dixit son auteur], par exemple, n'a rien à voir avec les créations de La « S » mais a tout à fait sa place dans Knock Outsider ! de par sa manière d'aborder l'Art Brut. Dans ce sens-là, cette plate-forme ouvre le champ des possibles. Il y a toujours eu cette porosité des disciplines chez le Frémok. Il y aura plein de choses.